【PR】インディアン・モーターサイクルは新型「チーフ」シリーズをこの夏、2022年モデルとして発売する。さかのぼること100年前、1922年に初代チーフは誕生した。メモリアルイヤーに解き放つ新型「チーフ」には、当然ながら並々ならぬ想いがある。モーターサイクル・ジャーナリストの河野正士氏がインディアンのデザイン部門責任者オラ・ステネガルド氏に話を伺った。

インディアン新型「チーフ」デザイン責任者インタビュー

▲オラ・ステネガルド氏

©Jenny Jurnelius

最高に格好いいバイクを目指した新型「チーフ」

「新型チーフは、リラックスして乗るクルーザーじゃない。クルーザースタイルのスポーツバイクと言っても良い。スタイリングもパフォーマンスもクールな“Bad Ass/バッドアス=最高に格好いい”なバイクを目指した」

インディアン・モーターサイクルのデザイン部門の責任者であるオラ・ステネガルドは、ビデオ通話でのインタビューで新型チーフを、そう紹介した。

インディアン・モーターサイクルは2021年2月に新型車「Chief/チーフ」を発表。この夏に、2022年モデルとして国内発売を予定している。その新型チーフは、その初代誕生から100年の節目に合わせて開発&発表された記念すべきモデルだ。

エンジンは、ロードマスターやチーフテンなど、現在インディアンがラインアップする最高峰の大型クルーザー&ツーリングモデル用に開発したサンダーストローク116を搭載。このエンジンは、現ポラリス体制となって初めて発売した市販車、第二世代チーフ(2013年発売)のために開発したエンジン/サンダーストローク111がベースになっている。

サンダーストローク116は、挟角49度の空冷OHV3カムV型2気筒2バルブ排気量1811ccのミッション一体型エンジンである、サンダーストローク111をベースに、排気量を1890ccまで拡大。今回、ユーロ5に対応するため排気系やエアクリーナーボックスに変更を加えたが、それ以外は既存のサンダーストローク116と同じだ。

100周年を迎えた記念すべきモデルに、新型エンジンの開発は考えなかったのかという問いに、ステネガルド氏は“考えなかった”と即答した。

「サンダーストローク116はよく走る。それに、簡単ではなかったが空冷OHVでユーロ5もクリアすることができた。莫大なコストと長い時間を掛けて新しい空冷OHVエンジンを開発する理由が無かった。それに『このエンジンはとにかく美しい』シリンダーヘッドカバーとシリンダーが異なる方向を向くマルチダイレクション・フィンやシリンダーと平行に並ぶプッシュロッドカバー、それにシリンダーヘッドから下に向かうエキゾーストパイプなど、いまから100年前に造られた初代チーフのエンジンと同じディテールを数多く継承している。デザイナーとして、この美しいエンジンを使わない理由のほうが見つからなかった」サンダーストローク116

▲1922年にリリースされた初代「チーフ」

シンプルな車体造りが逆に開発を難しくさせた

また新型チーフのデザインコンセプトは、シンプルさであったという。そのために、エンジンからはオイルクーラーも取り払われている。一見無謀にも思えるこのチャレンジも、サンダーストローク116開発当時に搭載を想定していた重装備の大型クルーザーに比べ、100kg以上も軽量に仕上げることができた新型チーフのシンプルな車体構成によって実現したという。気温も湿度も高い日本の夏でも機能するかという問いにも、自信を持って“Yes”と答えた。

しかし、この“シンプル”な車体造りは、意外にも開発を難しくさせたという。車体開発でもっとも重要だったというフレームのコンセプトも、エンジン同様、シンプルで美しいこと。

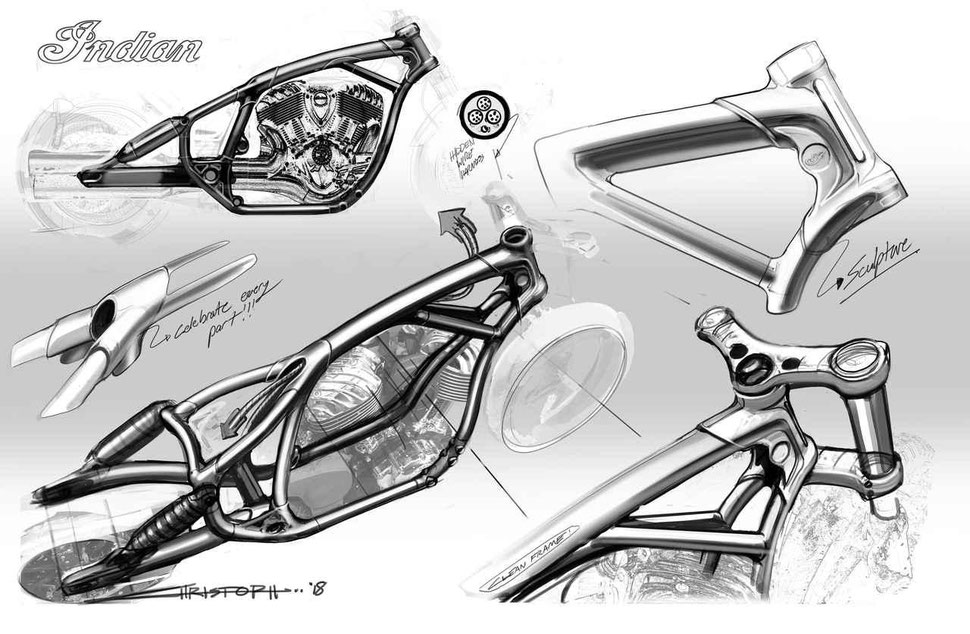

▲オラ・ステネガルド氏によるデザインスケッチ

それを実現するためにフレームのメイン部材にはクロモリ鋼管を使用し、ステアリングヘッド周りやメインフレーム後端には、異なる方向に伸びる異なるサイズのパイプを繋ぎ合わせる継ぎ手=ラグを採用。それらの部材は鋳造か鍛造に限ったという。

この手法は古く、かつて自転車やバイクのフレームに多く採用されていたほか、近年ではパイプの長さをアレンジすることでフレームの大きさを自由に調整できることや、その継ぎ手に装飾を用いることで個性的なデザインを実現できることなどから、カスタムバイクシーンでトレンドとなっていた。

しかし生産効率の向上を追求するプロダクトとしての二輪車の製造現場では、パイプとパイプを繋ぎ合わせる溶接手法のほか、アルミフレームの台頭でバイク用としてのラグフレームは見られなくなっていた。そのため、ラグフレームの製造工程を再構築する必要があり、それは予想外に骨の折れる作業だったのだ。

▲(左)「チーフダークホース」/(右)「チーフボバーダークホース」

「いまの自動車産業やバイク産業では、かつて主流だったシンプルな構造や製造工程を実現しようとすると製造工程をあらたに構築する必要があり、それはとても複雑で難しい作業になる。逆にハイパワーエンジンを高剛性なアルミフレームに搭載し、エンジンやサスペンションをさまざまなエレクトロニクスで制御するスーパーバイクは、その開発はとてつもなく複雑だが、製造はさほど難しくない。それよりもこのチーフのようにシンプルなバイクの製造は、いまやとても難しいモノになってしまった。したがって新型チーフの開発では、コンセプトはもちろん車体構成をシンプルに、そして美しいスタイルを保つことはとても大変だった。シンプルなフレーム、シンプルなタンク、オイルクーラーを持たないシンプルなエンジン、それらを現在求められる高い環境性能や耐久性能をクリアし、それでいて乗って楽しいパフォーマンスを維持するために、これまでのバイク作りの概念をイチから見直して再構築し、スポーツバイクや自動車やさまざまなプロダクトに採用されている技術を検証しチーフの開発に組み込んだ」

そうやって実現したのがフレームラインだ。

ステアリングヘッドからリアホイールのアクスルシャフトまで緩やかな曲線で繋がり、そのラインによって100年前の初代チーフが採用したリジッドフレームのような、シンプルで美しいフレームラインを作り上げている。

▲「チーフダークホース」

ポイントは大きく傾いたリアサスペンション。サスペンションユニットそのものもフレームラインに取り込んでいる。ライバルブランドたちがモノサス化によってサスペンションユニットを隠し、三角形のスイングアームによってメインフレームとのラインを繋げるハードテイル・ルックを作り上げる手法とは大きく異なる。

インディアンは現在ラインアップするスカウト・ファミリーにも同様の手法が用いられているが、よりクラシカルなスタイルを追求したチーフでもこの手法を取り入れるべきだと考えた。この状態でリアショックをしっかりと機能させるのは決して簡単ではないが、インディアンのエンジニアはすでにスカウトの開発でノウハウを蓄積していたことから、その経験をもとにフレームが完成させている。

そこまでシンプルさにこだわる理由を尋ねると、それは美しく、そしてユーザーの手に渡ってから加工が容易だからだ、とステネガルド氏は言う。

クラブスタイルが新型チーフのインスピレーションの源

「少しインディアンの歴史に詳しいライダーなら“チーフ”と聞けば、前後ホイールにディープフェンダーが付いた1940年代のスタイルを思い浮かべるかもしれない。しかし我々開発チームが目指したのは、ボバーやチョッパーといったカスタムバイクのスタイルだ。」

「いま世界中のクルーザーセグメントでは“クラブスタイル”と呼ばれるカスタムバイクのスタイルが人気だが、この新型チーフがラインアップした3つのバージョンはすべて、1940年代・1960年代・1980年代のクラブスタイルがベースになっている。どのクラブスタイルも、その時代のトレンドでありながら、時代を超えたクールさを持っている。そしてクラブの連中はみな、大陸横断など長距離走行を苦にせず、とにかくハードにバイクに乗っていた。古い写真を探すと、多くのインディアンオーナーたちはフェンダーをカットし、マシンをシンプルにカスタムしている。それらは紛れもなくインディアンの歴史の一部であり、今回の新型チーフで我々が試みたのは、そのチーフを手に入れたオーナーたちのスタイルだ。そんな各時代のクラブスタイルが、新型チーフのインスピレーションの源になのだ」

文:河野正士

▲オラ・ステネガルド氏と「チーフボバーダークホース」

©Jenny Jurnelius